A - B - C - D

- E - F - G - H

- I - J - K - L - M

- N - O - P - Q - R

- S - T

- U - V

- W - X - Y - Z

P

Paléole Palmatifide Palmatilobée

Palmatinerve Palmatipartite Palmatiséquée Palmée Palustre Panaché Panicule Papilionacée Pappus Parallèle Parallélinerve Parasite Parfaite Paripennée Pédalée Pédicelle Pédicellé Pédoncule Peltée Peltinervée Pennatifide

Pennatilobée Pennatipartite Pennatiséquée Pennée Pentacyclique Pentamère Pépin Péponide Pérenne Perfoliée Périanthe Péricarpe Périgone Persistant Personée Pétale Pétaloïde Pétiole Pétiolule Phanérogame Phototropisme Phyllotaxie Pinnatifide Pinnatilobée

Pinnatipartite Pinnatiséquée Pinnée Pistil Plante aquatique Plante terrestre

Plantule Plumeux Poil Poilu Polymorphisme Polysperme Pomme Poricide Port Prairie Préfloraison Préfoliaison Pruine Pseudocarpe Pubescent Pulpe Pulvérulent Pyxide

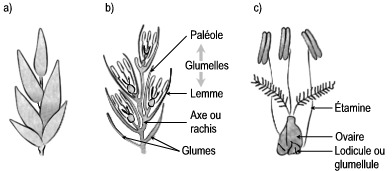

Paléole (n.f.). Glumelle supérieure de l'épillet

des Poacées.

Structure de l'épillet des Poacées : (a) vue d'ensemble (b) en coupe

longitudinale (c) détail d'une fleur

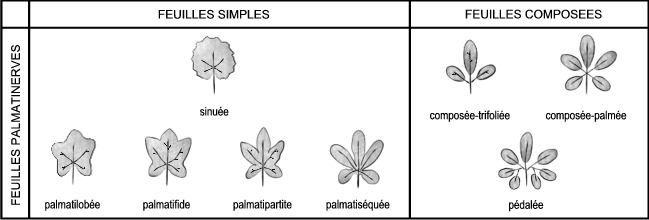

Palmatifide (adj.). Désigne une feuille

découpée, dont les lobes sont disposés en éventail ou comme les doigts d'une

main et dont les échancrures ne dépassent pas le milieu du limbe.

Feuille palmatifide

Palmatilobée (adj.). Se dit d'une feuille à

lobes palmés et peu profonds n'atteignant pas le milieu du limbe. Ex : Érable.

Feuille palmatilobée

Palmatinerv (e, ée) (adj.). Se dit d'une feuille dont les nervures sont disposées en éventail, depuis le pétiole, sur le limbe. Ex : Lierre grimpant, Vigne.

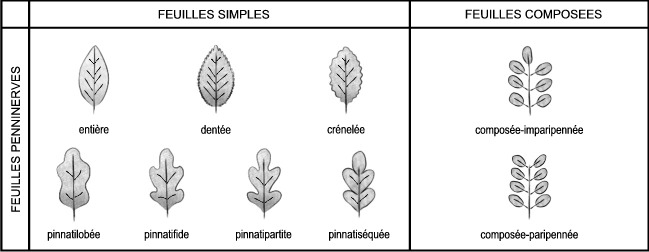

Caractérisation de feuilles palmatinerves en fonction de leur marge

Palmatipartite (adj.). Se dit d'une feuille dont les lobes, qui dépassent le milieu du limbe, sont presque séparés

les uns des autres.

Feuille palmatipartite

Palmatiséquée (adj.). Se dit d'une feuille

à nervation palmée et à lobes très finement découpés, atteignant presque la base

du limbe. Ex : Aconit.

Feuille palmatiséquée

Palmée (adj.). Qualifie une feuille présentant

plusieurs folioles attachés en un même point à la base du limbe de telle sorte

que l'ensemble a une forme de main aux doigts étalés. Ex : Feuille de Cannabis,

d'Érable, de Marronnier...

Feuille composée palmée

Palustre (adj.). Se dit d'un végétal se

développant préférentiellement dans un habitat riche en eaux stagnantes (marais)

Ex : Trèfle d'eau.

Panaché (adj.). Se dit d'un organe (feuille, pétale) caractérisé par diverses couleurs (panachures) d'origine variable.

Panicule (n.f.). Type d'inflorescence indéfinie

correspondant à une grappe composée avec deux ou plusieurs fleurs sur chaque

pédicelle. Les pédicelles des fleurs situées à la partie inférieure de l'axe

principal sont plus longs que ceux placés à la partie supérieure et donnent à

l'ensemble une forme pyramidale ou conique. Ex : Inflorescence mâle du Maïs, de

l'Avoine.

Panicule

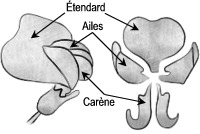

Papilionacée (s) (adj. et n.f.).

1. Qualifie une corolle zygomorphe en forme de papillon, formée de cinq pétales

inégaux, un étendard dressé à la partie supérieure, deux ailes libres et

latérales, et un carène constitué par la soudure plus ou moins complète des deux pétales inférieurs.

Détail de la fleur des Papilionacées

2. Nom d'une famille de Légumineuses présentant ce type de corolle, également

appelée famille des Fabacées.

Pappus (n.m.). Voir Aigrette.

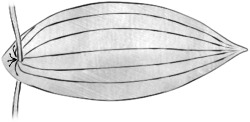

Parallèle (adj.). Se dit d'une nervation

parallèle dans le sens de la longueur d'une feuille dite parallélinerve.

Parallélinerv (e, ée) (adj.). Désigne une feuille à nervures parallèles, plus ou moins convergentes à la base et au sommet

du limbe. Ex : Muguet.

Feuille parallélinerve

Parasite (n.m.). Organisme (bactérie,

champignon, algue, végétal supérieur) vivant au détriment d'un autre organisme hôte sur lequel ou dans lequel il puise les éléments nutritifs indispensables à

son développement.

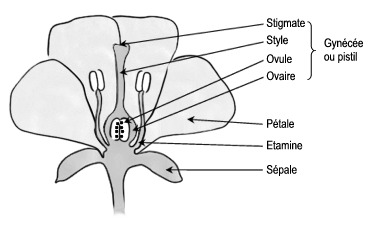

Parfaite (adj.). Se dit d'une fleur possédant à

la fois des étamines et un pistil.

Syn : Bisexuée, hermaphrodite.

Ant : Imparfaite, unisexuée.

Paripennée (adj.). Qualifie une feuille composée pennée ayant un nombre pair de folioles. Ex : Gesse, Pois...

Feuille paripennée

Pédalée (adj.). Se dit d'une feuille à segments

parallèles, le moyen libre, les latéraux plus ou moins longuement unis à la

base. Ex : Feuilles de l'Hellébore.

Feuille pédalée

Pédicelle (n.m.). Petite ramification du pédoncule portant une fleur unique ou un fruit à son sommet.

Pédicellé (adj.). Fleur ou fruit porté par un pédicelle différencié.

Pédoncule (n.m.). Axe portant les fleurs ou

les fruits engendrés au niveau de la tige.

Peltée (adj.). Qualifie une feuille orbiculaire

dont le pétiole est fixé plus ou moins au centre de la face inférieure du limbe,

en un point d'où partent des nervures rayonnantes.

Feuille peltée

Peltinervée (adj.). Qualifie une feuille peltée dont les nervures rayonnent à partir d'un point plus ou moins central du limbe.

Pennatifide (adj.). Qualifie une feuille simple, pennée, profondément découpée jusqu'au milieu de chaque moitié du limbe,

à la manière d'un peigne. Ex : Séneçon.

Syn : Pinnatifide.

Feuille pennatifide

Pennatilobée (adj.). Se dit d'une feuille

dont le limbe est penné et lobé sans que les divisions atteignent le milieu du limbe. Ex : Chêne blanc.

Syn : Pinnatilobée.

Feuille pennatilobée

Pennatinerv (e, é) (adj.). Qualifie une feuille dont les nervures sont pennées. Ex : Bouleau blanc, Laurier noble.

Syn : Penninerve.

Caractérisation de feuilles penninerves en fonction de leur marge

Pennatipartite (adj.). Se dit d'une feuille pennée dont les divisions dépassent la nervure centrale. Ex : Coquelicot.

Syn : Pinnatipartite.

Feuille pennatipartite

Pennatiséquée (adj.). Désigne une feuille pennée, à segments atteignant presque la nervure centrale. Ex : Anis vert.

Syn : Pinnatiséquée.

Feuille pennatiséquée

Pennée (adj.).

1. Se dit d'une feuille composée à folioles opposées de part et d'autre d'un axe

médian, à la manière des barbes d'une plume, de chaque coté du rachis.

2. Qualifie également une feuille dont les nervures secondaires sont disposées

en deux rangées de part et d'autre de la nervure centrale.

Syn : Pinnée.

Pentacyclique (adj.). Se dit d'une fleur

formée de cinq verticilles de pièces florales : calice, corolle, étamines

(disposées sur deux rangées) et gynécée.

Pentamère (adj.). Qualifie une fleur qui

présente des cycles de cinq pièces florales identiques. Ex : Corolle de cinq

pétales, calice de cinq sépales, androcée de cinq étamines par verticille.

Pépin (n.m.). Terme improprement utilisé pour

désigner la graine d'une baie ou d'un fruit pommacé.

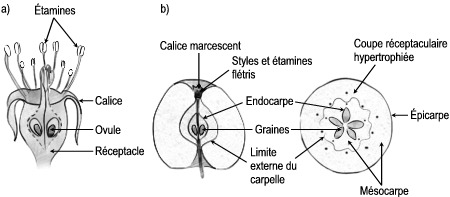

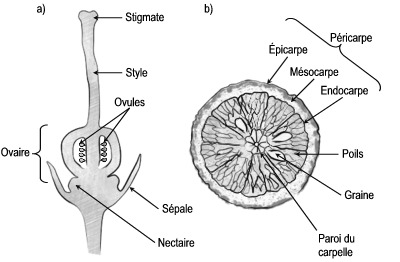

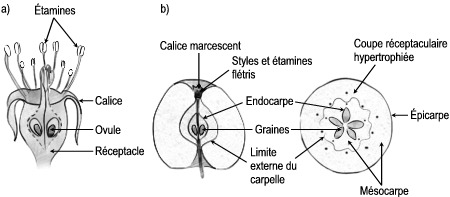

Formation du fruit chez le Pommier : (a) fleur flétrie en coupe longitudinale,

(b) fruit en coupe longitudinale et en coupe transversale. L'ovaire et le

réceptacle soudés l'un à l'autre produiront le fruit. L'endocarpe est la partie

coriace entourant les cavités qui contiennent les graines ou "pépins" du "cœur"

de la pomme. Le mésocarpe qui comprend à la fois les parois carpellaires et le

réceptacle forme la partie charnue de la pomme. L'épicarpe forme la "pelure" de

la pomme. Le calice marcescent et parfois les étamines sont visibles au pôle

opposé au pédoncule

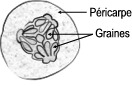

Péponide (n.f.). Baie cortiquée à la suite de

l'épaississement et de la cutinisation importante en surface de son péricarpe.

Ex : Citrouille, Courge, Melon, Cornichon.

Coupe transversale dans une péponide de concombre

Pérenne, pérennant (adj.). Qualifie une

plante dont l'appareil aérien subsiste de quelques années jusqu'à plusieurs

milliers d'années. En font partie les végétaux ligneux (arbres, arbrisseaux, arbustes) et certaines plantes herbacées : plantes à bulbes, à rhizome, à tubercule.

Perfoliée (adj.). Se dit d'une feuille sessile

dont le limbe enveloppe la tige, donnant l'impression qu'elle le traverse.

Feuille perfoliée d'Uvulaire grandiflore

Périanthe (n.m.). Ensemble des pièces florales

constituant le calice et la corolle, formant la partie stérile de la fleur. Le

périanthe peut être persistant, accrescent ou caduc.

Péricarpe (n.m.). Paroi du fruit mûr,

constitué de trois couches : l'épicarpe, externe, le mésocarpe, médian, et

l'endocarpe, interne.

Formation du fruit chez l'Oranger : (a) fleur flétrie vue en coupe longitudinale,

(b) fruit en coupe transversale. Les cellules très juteuses qui entourent les

graines ou "pépins" sont des poils produits par l'épiderme interne du carpelle.

Cet épiderme forme l'endocarpe, sorte de membrane qui entoure chaque carpelle ou

"quartier". Le mésocarpe est formé des tissus blanchâtres de la "pelure" et

l'épicarpe est la partie externe de couleur orange

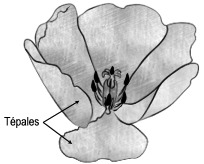

Périgone (n.m.). Périanthe au niveau duquel les

pièces florales ne sont pas différenciées et sont nommées tépales.

Périgone de Tulipe

Persistant (adj.). Désigne des organes

(feuille, calice) qui subsistent à la fin de chaque cycle végétatif annuel. Ex :

Feuilles de Chêne vert, de Laurier-rose, de Lierre grimpant, de Houx...

Ant : Caduc.

Personée (adj.). Qualifie une corolle ayant

l'aspect d'un masque, à deux lèvres, à gorge fermée par une saillie nommée

palais. Ex : Muflier ou "gueule de loup"

Corolles personées

Pétale (n.m.). Organe interne du périanthe, de

couleur et de forme varié, dont l'ensemble forme la corolle. Les pétales peuvent

être libres entre eux chez les dialypétales, soudés entre eux chez les gamopétales, ou absents chez les apétales.

Détail de la fleur en coupe longitudinale

Pétaloïde (adj.). Se dit d'un organe

présentant l'aspect d'un pétale par sa forme ou sa coloration.

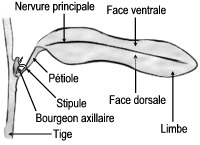

Pétiole (n.m.). Partie étroite de la feuille

unissant le limbe à la tige. A sa base se trouvent les stipules. Les feuilles

dépourvues de pétiole sont dites sessiles.

Morphologie foliaire chez le Cotonéaster, une dicotylédone

Pétiolule (n.m.). Subdivision du pétiole chez

les feuilles composées qui sont dites alors pétiolulées.

Phanérogame (n.m.). Voir Spermaphyte.

Phototropisme (n.m.). Mouvement de

certains organes (tiges, racines)

sous l'action de la luminosité. Les racines

présentent un phototropisme négatif (croissance à l'abri de la lumière) tandis

que les tiges tendent à s'élever vers la lumière

(phototropisme positif).

Phyllotaxie (n.f.). Mode de disposition des feuilles le long de la tige d'une plante. Les feuilles d'une même espèce sont

disposées de la même manière. On distingue ainsi :

• feuilles alternes, fixées isolément à des niveaux différents, sur deux

(distiques), trois (tristiques), ou cinq (pentastiques) rangs parallèles,

verticaux (orthostiques) ou spiralés (spirostiques).

• feuilles opposées, groupées deux à deux en un même point de la tige.

• feuilles verticillées, groupées à plusieurs en un même point de la tige.

Pinnatifide (adj.). Voir Pennatifide.

Pinnatilobée (adj.). Voir Pennatilobée.

Pinnatipartite (adj.). Voir Pennatipartite.

Pinnatiséquée (adj.). Voir Pennatiséquée.

Pinnée (adj.). Voir Pennée.

Pistil (n.m.). Ensemble des carpelles, libres ou

soudés, constituant la partie femelle de la fleur.

Syn : Gynécée.

Plante aquatique (l.f.). Qualifie un

végétal devant vivre partiellement ou totalement au contact du milieu aquatique,

constamment ou au moins pour une partie de son cycle de vie.

Syn : Hydrophyte.

Ant : Plante terrestre.

Plante terrestre (l.f.). Désigne une

plante se développant au dessus du sol et présentant un système racinaire plus

ou moins fixé dans le sol.

Plantule (n.f.). Plante juvénile, issue de la

graine après sa germination et puisant sur ses réserves au cours des premières

étapes de son développement. La plantule est toujours de nature herbacée, même

chez les végétaux ligneux.

Plumeux (adj.). Muni de poils ayant l'aspect des

barbes d'une plume. Ex : Poils constituant l'aigrette de certains fruits

d'Astéracées.

Akène de Pissenlit

Poil (n.m.) Prolongement de certaines cellules

épidermiques, ayant l'aspect d'un filament plus ou moins long et fin.

Poilu (adj.). Se dit d'un organe recouvert de poils longs, mous et rapprochés. Ex : Tiges des Boraginacées.

Ant : Glabre.

Polymorphisme (n.m.). Capacité d'un organe

ou d'un végétal tout entier à présenter, selon les conditions ou la période

(stade de développement, saison, habitat...), un aspect différent. Ex : Les

rameaux fertiles et stériles du Lierre grimpant présentent des aspects distincts

(dimorphisme foliaire).

Polymorphisme foliaire chez le Lierre :

a) feuille de rameau stérile, b) feuille de rameau fertile

Polysperme (adj.). Qualifie un fruit à

graines nombreuses. Ex : Aubépine, Coquelicot.

Pomme (n.f.). Fruit syncarpique charnu

pluriloculaire, à pépins ou à noyau. La chair du fruit dérive du réceptacle

entourant les carpelles.

Formation du fruit chez le Pommier : (a) fleur flétrie en coupe longitudinale,

(b) fruit en coupe longitudinale et en coupe transversale. L'ovaire et le

réceptacle soudés l'un à l'autre produiront le fruit. L'endocarpe est la partie

coriace entourant les cavités qui contiennent les graines ou "pépins" du "cœur"

de la pomme. Le mésocarpe qui comprend à la fois les parois carpellaires et le

réceptacle forme la partie charnue de la pomme. L'épicarpe forme la "pelure" de

la pomme. Le calice marcescent et parfois les étamines sont visibles au pôle

opposé au pédoncule

Poricide (adj.). Se dit d'un organe, d'un fruit

ou d'une anthère à déhiscence par des pores. Ex : Anthère de Morelle noire,

Capsule de Pavot.

Capsule à déhiscence poricide du Pavot

Port (n.m.). Allure générale ou type de

développement caractéristique d'un végétal. On distingue le port arborescent,

lianoïde, rampant, buissonnant, volubile, érigé, fastigié, monopodial,

sympodial... Le port dépend directement du type de ramification.

Prairie (n.f.). Habitat présentant

majoritairement des plantes herbacées, pérennes et des plantes à rhizomes,

capables de supporter la sécheresse et le froid.

Préfloraison (n.f.). Type de disposition

des pièces florales d'un même verticille dans le bourgeon floral, avant

l'épanouissement de la fleur.

Préfoliaison (n.f.). Type de disposition

des feuilles dans le bourgeon encore clos.

Pruine (n.f.). Dépôt blanc ou glauque, finement pulvérulent, recouvrant la surface de certains fruits ou feuilles.

Pseudocarpe (n.m.). Voir Faux-fruit.

Pubescent (adj.). Se dit d'un organe (tige, feuille) muni de poils fins plus ou moins courts, mous et peu denses formant un

duvet discret.

Ant : Glabre.

Pulpe (n.f.). Tissu riche en sucs, souvent sucrés,

formant la majeure partie des fruits charnus.

Pulvérulent (adj.). Se dit d'un organe

(feuille) recouvert d'une sorte de poussière.

Pyxide (n.f.). Capsule s'ouvrant à maturité par

une fente à déhiscence circulaire transversale et dont la partie supérieure

(opercule) se détache comme un couvercle. Ex : Jusquiame.

Pyxide de Plantain

|