|

|

|

Le périanthe : introduction

Le périanthe est la partie stérile de la fleur. Il est

composé du calice et de la corolle. Chez certaines fleurs, ces

pièces stériles sont absentes et seules subsistent les organes reproducteurs

(androcée et/ou pistil) : on parle alors de fleurs nues.

Le calice

Le calice est formé de pièces de couleur habituellement verte, les sépales,

qui présentent une structure équivalente au limbe des feuilles. Le calice joue ainsi un rôle dans la photosynthèse mais sa principale utilité

est de protéger les autres pièces florales.

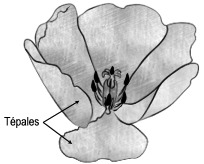

Si les sépales ont un aspect et une structure similaire aux pétales, ils

sont pétaloïdes. Les pièces pétaloïdes (sépales et pétales)

sont désignées comme étant des tépales et forment le périgone.

C'est le cas de la Tulipe ou du Lis.

Le nombre de sépales peut être caractéristique de groupes

végétaux :

• 3 chez la quasi totalité des Monocotylédones ;

• 5 chez les Dicotylédones (2 ou 3 chez certaines Papavéracées, 4 chez

les Brassicacées et les Rubiacées).

|

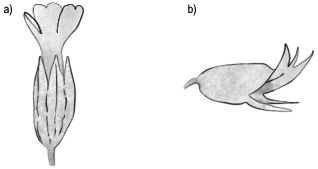

Périgone de Tulipe |

|

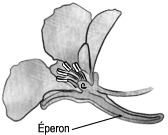

En général, le calice est actinomorphe mais il arrive que l'un

des sépales prenne la forme d'un éperon, le calice devenant alors zygomorphe comme chez la Capucine.

Coupe longitudinale d'une fleur éperonnée de Capucine

Position relative des sépales

Des sépales

libres caractérisent un calice dialysépale.

Un calice gamosépale présente des sépales soudés à la base,

formant un tube plus ou moins long, prolongé par des lobes indépendants

(Primevère).

On rencontre aussi un calice bilabié chez certaines Lamiacées,

muni de deux lèvres (Thym...).

Si sépales et pétales sont unis à la base, la fleur est caliciflore

(Rose).

(a) calice gamosépale de Primevère, (b) calice zygomorphe bilabié de

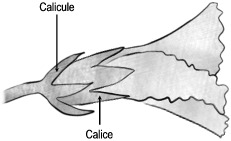

Thym Il arrive que le calice soit entouré par un calicule d'origine

variable.

Fleur de Rose de Chine avec calice et calicule Chez certaines familles

à ovaire infère (Apiacées, Rubiacées, Astéracées), le calice peut

être réduit à des poils ou à un simple bourrelet. Sort

du calice

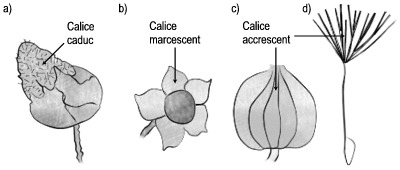

Selon la durée de vie du calice, on distingue :

• des sépales caducs qui tombent lors de l'épanouissement de la fleur (Pavot) ;

• des sépales marcescents, persistant après fécondation à la

base du fruit (Belladone, Tomate...), ou sur le fruit lui-même (Poirier,

Pommier) ;

• des sépales accrescents, dont le développement augmente après

fécondation (Alkékenge) ou produisant alors une aigrette de poils,

nommée pappus, favorisant la dissémination du fruit chez

certaines Astéracées comme le Pissenlit.

Sort du calice : (a) sépales caducs du Pavot, (b) calice marcescent de la

Belladone,

(c) calice accrescent de l'Alkékenge et (d) du Pissenlit

La corolle

Les pétales se présentent comme des lames minces, parfois vertes (pétales sépaloïdes) mais adoptant habituellement des couleurs vives.

Certaines fleurs (apétales) en sont dépourvues. Les pétales présentent

des formes beaucoup plus variées que les sépales.

On distingue deux parties :

• l'onglet est la zone rétrécie par laquelle le pétale s'insère sur le réceptacle ;

• le limbe d'aspect très variable est parfois séparé de l'onglet

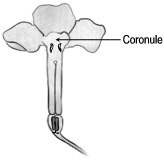

par des ligules constituant une paracorolle ou coronule (Narcisse).

Coupe longitudinale de Fleur de Narcisse montrant la coronule ou

paracorolle Les pétales présentent parfois à leur base

des nectaires. Position

relative des pétales

Lorsque les pétales sont

indépendants, la corolle est dialypétale.

Ils peuvent être attachés entre eux par leur base ou soudés à d'autres verticilles comme les étamines, la corolle est alors gamopétale. Sort

de la corolle

Le plus souvent, la corolle est caduque

et se flétrit rapidement suite à la floraison.

Il arrive qu'elle soit marcescente et persiste alors à l'état

desséché durant la formation du fruit comme chez le Trèfle ou la

Bruyère.

Groupement des

pétales en corolle

En général, les pétales

s'insèrent sur le réceptacle selon un mode cyclique (un ou

plusieurs verticilles concentriques) mais parfois selon un mode

spiralé (Nymphéacées, Cactacées...).

Habituellement, les fleurs ne présentent qu'un verticille de pétales, à

l'exception de certaines espèces ou variétés horticoles. On

compte 3 pétales par verticille chez les Monocotylédones et

généralement 5 chez les Dicotylédones mais des valeurs différentes ne

sont pas rares.

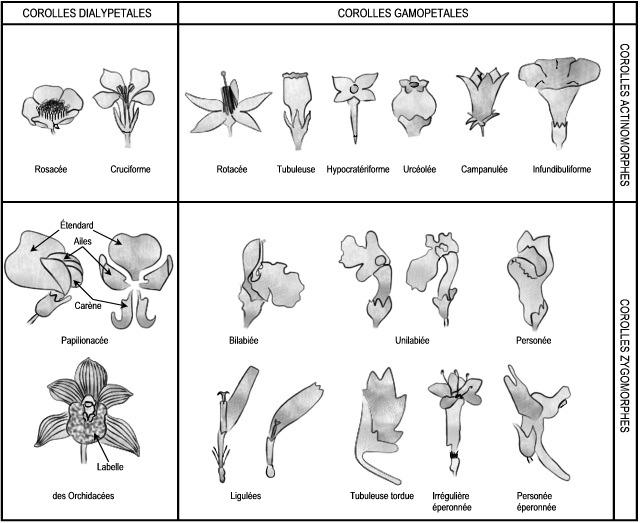

Types de corolles

On

a vu que la corolle pouvait être soit dialypétale, soit gamopétale

et dans chacun des cas actinomorphe ou zygomorphe, ceci

permettant de différencier quatre groupes de corolles.

Corolles dialypétales actinomorphes

• Corolle rosacée : 5 pétales à onglet très

court ou absent étalés en rosace ouverte (Apiacées, Renonculacées,

Rosacées) ;

• Corolle caryophyllée : 5 pétales avec l'onglet

perpendiculaire au limbe associés à un calice gamosépale ou à un calice en tube (Silène, Œillet) ;

• Corolle cruciforme : 4 pétales disposés en croix sur deux verticilles dimères (Brassicacées).

Corolles dialypétales zygomorphes

• Corolle papilionacée : 5 pétales ; le pétale postérieur, de

taille très importante forme l'étendard, les deux pétales

latéraux sont les ailes, les deux pétales antérieurs

constituent la carène (famille des Fabacées : Pois, Lupin,

Vesce...) ;

• Corolle des Orchidacées : 3 pétales, le pétale

postérieur ou labelle, ramené vers l'avant par une rotation

de 180° de l'ovaire (résupination) étant très développé.

Corolles gamopétales actinomorphes

• Corolle rotacée : tube court sur lequel de grandes dents sont

insérées généralement à angle droit (Myosotis, Tomate...) ;

• Corolle tubuleuse ou tubulée : tube cylindrique

(formé par la soudure de l'onglet des pétales) se terminant par des

dents ou des lobes distincts peu profonds (constituant le limbe des pétales) comme chez la Consoude ;

• Corolle hypocratériforme : long tube étroit s'élargissant

brutalement au sommet en forme de coupe (Lilas).

• Corolle urcéolée : tube dilaté à la base et rétréci au

sommet où il porte des dents discrètes, donnant à l'ensemble

l'aspect d'un grelot (Bruyère, Bleuet...) ;

• Corolle campanulée : tube dilaté dès la base et présentant

l'aspect d'une clochette munie de grandes dents au sommet (campanule) ;

• Corolle infundibuliforme : tube étroit à la base

s'élargissant en forme d'entonnoir dépourvu de lobes vers le sommet

(Liseron).

Corolles gamopétales zygomorphes

• Corolle bilabiée : tube dilaté, séparé en deux lèvres

plus ou moins profondes (Scrofulariacées, Lamiacées...) ;

• Corolle unilabiée : tube dilaté donnant naissance à une

seule lèvre plus ou moins développée ;

• Corolle personée : corolle généralement bilabiée où la lèvre inférieure émet une saillie vers l'intérieur du tube,

obturant la gorge (Muflier) ;

• Corolle éperonnée : tube pourvu à la base d'un éperon nectarifère. Souvent la corolle est à la fois éperonnée et personée comme chez la Linaire ;

• Corolle ligulée : tube étroit s'ouvrant latéralement en un limbe étalé, muni de trois ou cinq dents (Astéracées).

Types de corolles

|

|

|

Références bibliographiques

BILLY C., 1991. Glossaire de botanique. Éd. Lechevalier.

BINET J., BRUNEL J.-P., 1968. Physiologie végétale. Tome III. Éd. Doin, Paris.

BINET J., BRUNEL J.-P., 1967. Physiologie végétale. Tome I. Éd. Doin, Paris.

BOULARD B., 1993. Dictionnaire de botanique. Éd. Ellipses marketing.

CAMEFORT H., 1977. Morphologie des végétaux vasculaires. Cytologie, anatomie, adaptations. Éd.

Doin, Paris.

CHADEFAUD M., EMBERGER L., 1960. Traité de botanique. Tome I et II. Éd. Masson.

DEMALSY-FELLER P. et M.-J., 1990. Les plantes à graines. Structure, biologie, développement. Éd. Armand Colin, Paris.

DEYSSON G., 1978. Cours de botanique générale. Tome II : Organisation et classification des plantes vasculaires. Première partie : organisation générale.

SEDES, Paris.

GAUSSEN H., LEROY J.-F., OZENDA P., 1982. Précis de botanique. Tome II : végétaux supérieurs. Éd. Masson, Paris.

GAYRAL P., VINDT J., 1961. Anatomie des végétaux vasculaires. Éd. Doin, Paris.

GUIGNARD J.-L., 2001. Abrégé de botanique. Éd. Masson.

GUINOCHET M., 1965. Notions fondamentales de botanique générale. Éd. Masson, Paris.

GORENFLOT R., 1998. Biologie végétale. Plantes supérieures : appareil végétatif. Éd. Masson, Paris.

GORENFLOT R., 1997. Biologie végétale. Plantes supérieures : appareil reproducteur. Éd. Masson, Paris.

HELLER R., ESNAULT R., LANCE C., 1995. Physiologie végétale. Tome II : développement. Éd. Masson, Paris.

LÜTTGE U., KLUGE M., BAUER G., 2002. Botanique. Traité fondamental. Éd. Tech et Doc Lavoisier.

MAROUF A., 2000. Dictionnaire de botanique. Éd. Dunod.

NULTSCH W., 1998. Botanique générale. Éd. De Bœck Université.

OZENDA P., 2000. Les végétaux. Organisation et diversité biologique. Éd.

Dunod, Paris.

VALLADE J., 1999. Structure et développement de la plante. morphogenèse et biologie de la reproduction des Angiospermes. Éd.

Dunod, Paris.

|

|

|

|