|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||||

| ||||||||||

|

|

|

|

|

Morphologie externe et structure interne de la graine albuminée de Ricin (Dicotylédones)

| La paroi du fruit ou le péricarpe est issue de la

paroi de l'ovaire dont les tissus subissent différentes transformations

suite à la fécondation.

En fonction du type de fruit, les graines sont libérées par la rupture, l'ouverture ou encore la destruction de cette paroi.

|

|

|

|

|

• le réceptacle séché de la Potentille ou devenu charnu chez le Pommier, le Fraisier et le Rosier ;

|

|

|

• le pédoncule floral chez l'Anacardier ;

• toute l'inflorescence pour le Figuier ou l'Ananas, pour lequel les bractées et l'axe interviennent également dans la formation du fruit.

Fruits composés à la formation desquels participe l'ensemble

de l'inflorescence : (a) de l'Ananas et (b) du Figuier

Selon le nombre de carpelles par fleurs et le nombre de fleurs

impliquées dans la formation du fruit, on distingue différents types de fruits.

Ainsi, un fruit provenant d'une seule fleur unicarpellée est un fruit simple.

Un fruit multiple est pour sa part issu d'une seule fleur

dialycarpellée.

Un fruit composé provient de plusieurs fleurs d'une même inflorescence.

Enfin, un fruit résultant de la combinaison de l'ovaire d'une fleur avec

d'autres organes est un fruit complexe ou un pseudo-fruit.

Classification des fruits d'après leur origine

En fonction du développement plus ou moins important et de la

consistance variable des diverses parties du fruit, on différencie des fruits

secs, issus de la dessiccation des parois de l'ovaire, et des fruits charnus, où la paroi de l'ovaire devient partiellement ou totalement charnue ou juteuse.

Si un fruit sec est disséminé à maturité sans s'ouvrir, il est indéhiscent.

Dans le cas contraire, le fruit est déhiscent et présente des

ouvertures ou des fentes permettant la libération et la dispersion des graines.

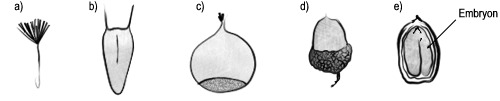

Ces fruits ne s'ouvrent pas à maturité. L'akène en est le représentant caractéristique avec une paroi membraneuse plus ou moins dure et résistante.

Akènes : (a) de Pissenlit, (b) de Bident, (c) de Châtaigner, (d) de Chêne ; (e)

coupe longitudinale d'un gland

|

|

|

|

Ces fruits s'ouvrent à maturité

Selon le nombre de carpelles présents dans l'ovaire, on distingue différents

sous-types.

Fruits monocarpiques ou dialycarpiques

Ils sont issus d'ovaires à un carpelle ou à plusieurs carpelles libres.

Le follicule s'ouvre le long du placenta, suivant la ligne de suture ventrale des bords du carpelle (Ancolie, Pivoine...).

(a) Schéma du mode de déhiscence d'un follicule. (b) Follicule isolé d'Ancolie. (c) Déhiscence des follicules d'une fleur d'Ancolie et (d) de PivoineLa gousse ou légume s'ouvre en deux valves selon deux fentes (Fabacées : Pois...).

Les gousses lomentacées présentent un rétrécissement entre chaque graine et se rompent transversalement à ce niveau à maturité (Sainfoin, Desmodie, Coronille...) ; chaque fragment contenant une graine peut être déhiscent ou non. Parfois, les gousses où les graines sont initialement libres sont secondairement cloisonnées et sont dès lors indéhiscentes.

(a) Schéma du mode de déhiscence d'une gousse, (b) gousse de Pois ouverte, (c) gousse lomentacée de Sainfoin, (d) de Desmodie et (e) de CoronilleFruits gamocarpiques

Ces fruits proviennent d'ovaires à carpelles soudés ; ce sont des capsules qui se différencient selon leur mode de déhiscence ou d'ouverture. On distingue ainsi :

• la capsule poricide : déhiscence par des pores ou des clapets comme chez le Pavot et le Muflier ;

• la capsule denticide, qui présente des dents au sommet (Caryophyllacées avec le Silène ou les Stellaires) ;

• la pyxide, caractérisée par une déhiscence transversale, liée à la chute de la partie supérieure de la capsule selon une fente circulaire (Plantain...) ;

• la capsule septicide, où des fentes longitudinales provoquent la rupture de la paroi des cloisons ou septums qui séparent les loges (Millepertuis...) ;

• la capsule loculicide, dont la déhiscence se fait selon une fente longitudinale au niveau de la nervure des loges (Tulipe...) ;

• la capsule septifuge à déhiscence valvaire où le fruit se fend de part et d'autres des placentas pariétaux en autant de valves que de carpelles (Orchis maculé).

Capsule (a) à déhiscence poricide du Pavot, (b) à déhiscence denticide d'Œillet ; (c) pyxide de Plantain ; (d) capsule septicide de Millepertuis et son schéma de déhiscence ; (e) capsule loculicide de Tulipe et son schéma de déhiscence ; (f) capsule à déhiscence valvaire d'Orchis maculé et son schéma de déhiscenceLes fruits de la famille des Brassicacées, issus d'un ovaire à deux carpelles, appartiennent à ce dernier type.

Il en existe deux formes :

• la silique, longue et étroite, éventuellement terminée par une partie indéhiscente ou bec (Moutarde)

• la silicule, aussi large que longue (Bourse-à-pasteur, Thlaspi)

Siliques et silicules : (a) schéma de la déhiscence d'une silique coupée transversalement, (b) silique entrouverte de Giroflée, (c) silique de Chou pourvue d'un bec ; (d) silicule de Bourse-à-pasteur et (e) de Thlaspi

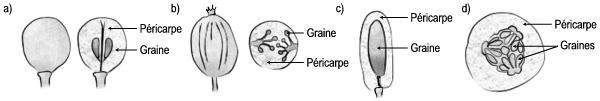

En fonction de la partie du fruit qui devient charnue, on distingue les baies et les drupes.

Les baies, dont la majorité des fruits à pépins,

sont caractérisées par un péricarpe charnu dans sa totalité, et en contact direct

avec la graine (ou pépin). C'est le cas de la myrtille, du raisin, de la

tomate, de l'aubergine, du poivron, de la groseille...

Parmi les baies, on trouve aussi :

• les agrumes ou Hespérides qui font partie de la famille des Rutacées comme l'orange, le citron, le pamplemousse, la

mandarine...

• les péponides (famille des

Cucurbitacées) avec le melon, le

concombre, le cornichon, la courge...

Certaines baies sont monospermes (une seule graine) : l'Avocatier, le Dattier, ainsi que la famille des Pipéracées ou des Aracées.

Exemples de baies : (a) un raisin et sa coupe longitudinale avec deux graines,

(b) une groseille et sa coupe transversale ; (c) coupe longitudinale d'une datte ;

(d) coupe transversale dans une péponide de Concombre

Les drupes ou fruits à noyau sont caractérisées par leur endocarpe devenu scléreux ou cartilagineux. Les différents types de drupes se différencient selon le nombre de noyaux par fruits et le groupement des fruits. En général, les drupes sont monospermes (un seul noyau par fruit) comme la prune, la cerise, la pêche, l'abricot, l'olive, la noix... Parfois, celles-ci sont polyspermes (plusieurs noyaux par fruit) comme le Caféier, le Lierre grimpant, le Pommier, le Poirier... Les framboises et les fruits (mûrons ou mûres) des autres espèces du genre Rubus sont des polydrupes constituées de l'association de drupéoles.

|

|

|

|

||

|

||

|

|

|||||

Dernière mise à jour le 28/09/2005 à 23:04:54 |

|

||||