|

|

|

La feuille : Introduction

Les feuilles sont des organes presque toujours verts, qui constituent des expansions latérales de la tige ou des rameaux.

Elles jouent un rôle important dans les fonctions vitales de la plante, en

participant notamment à la photosynthèse et aux échanges gazeux avec l'extérieur (respiration, transpiration).

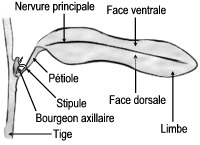

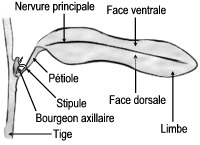

Caractères généraux

La feuille est généralement un organe aplati dont l'une des faces, tournée vers l'entre-nœud supérieur

est nommée face supérieure ou ventrale tandis que l'autre face, tournée vers l'entre-nœud inférieur est appelée face inférieure

ou dorsale.

Suivant leur durée de vie, on distingue les plantes à feuilles caduques (les feuilles ne

durent pas plus d'un été) et les plantes à feuilles persistantes (les feuilles persistent de 2 à 5 ans)

Une feuille complète comporte trois parties :

• la base foliaire, parfois dilatée et formant alors une gaine, et éventuellement

munie de diverses dépendances (stipules, ligule) ;

• le pétiole, à l'aspect de petit rameau ;

• le limbe, souvent aplati, assurant les fonctions vitales de la plante.

|

Morphologie foliaire chez le Cotonéaster, une dicotylédone |

La base foliaire

Chez certaines espèces, le pétiole est prolongé par une gaine, qui embrasse plus ou moins

complètement la tige :

• totalement chez les Poacées et les Cypéracées ;

• très largement chez les Apiacées et les Aracées.

Les feuilles sont alors dites engainantes. La ligule est une petite lame assurant la jonction entre le limbe et la gaine.

Gaine foliaire de Grande Berce (Apiacées) |

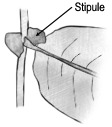

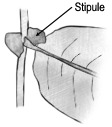

Stipule de Saule rigide (Salicacées) |

Les stipules sont des lames vertes d'aspect foliacé insérées par paires au niveau du nœud ou à

la base du pétiole, toujours de part et d'autre de celui-ci.

De nombreuses feuilles sont dépourvues de stipules, tandis que leur développement

est très variable lorsqu'elles existent.

Le pétiole

Le pétiole est un cordon rigide qui s'étend entre la gaine et le limbe ou qui relie le limbe

à la tige lorsque la gaine est absente. De section variable (triangulaire, arrondie ou aplatie), il est habituellement

convexe sur la face inférieure et concave sur la face supérieure. Le pétiole peut parfois être ailé, notamment chez la Molène,

en raison de la décurrence du limbe.

Le limbe

Le limbe est la partie assimilatrice de la feuille. Il est le plus souvent coloré en vert par la

chlorophylle contenue dans les chloroplastes mais peut présenter des plages diversement colorées, d'où

les feuilles panachées. Le limbe peut être très réduit, voire absent. La photosynthèse

peut alors être assurée par adaptation d'autres parties de la plante.

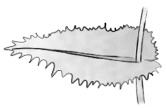

Nervation

En fonction de la disposition des nervures sur le limbe (appelée nervation),

on distingue différents types de feuilles :

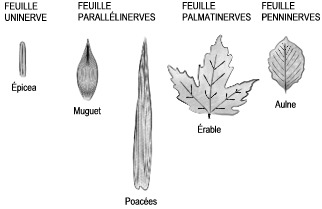

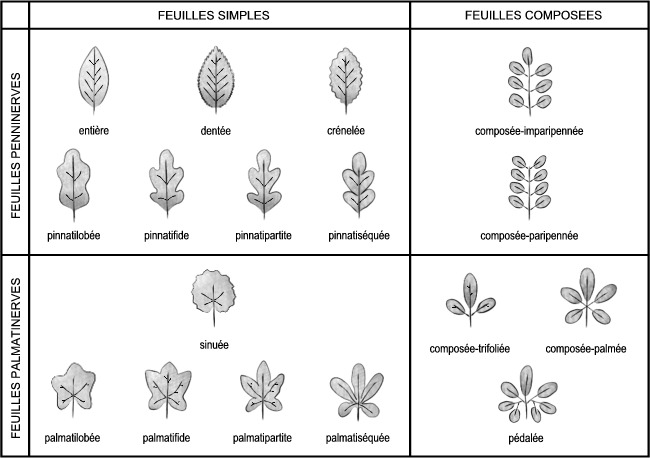

Feuilles simples

Chez les feuilles simples, le limbe n'est pas ramifié en segments indépendants.

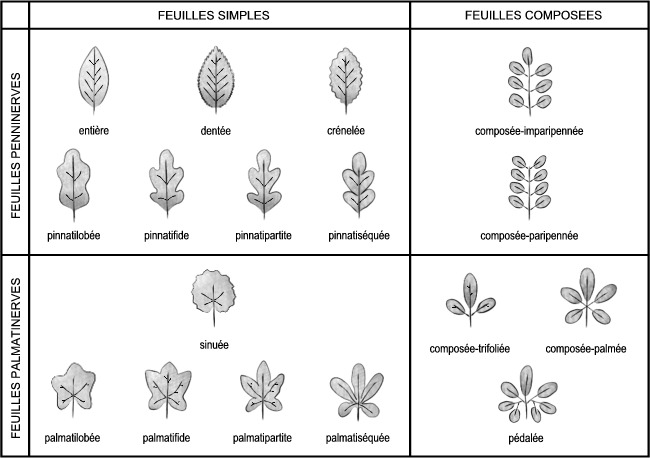

On distingue de nombreux types de feuilles simples selon différents critères :

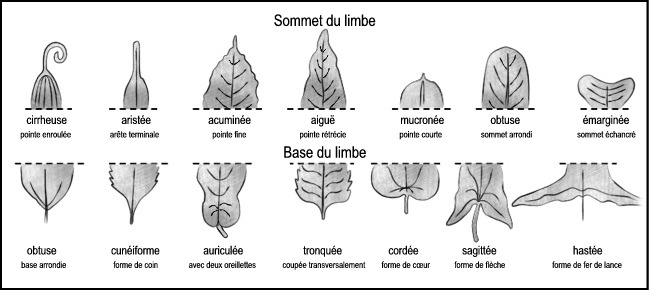

• nervation : feuilles penninerves ou palmatinerves ;

• marge du limbe : plus ou moins découpée ;

• sommet du limbe, également appelé apex ;

• base du limbe

Feuilles composées

Chez les feuilles composées,

le pétiole se ramifie, chaque ramification donnant naissance à un limbe particulier appelé foliole.

On distingue les feuilles composées pennées, les feuilles composées palmées et les feuilles pédalées.

Les feuilles composées pennées présentent un axe correspondant au pétiole principal ou rachis,

axe sur lequel les folioles sont disposées de part et d'autre, fixées par un pétiolule, à moins qu'elles ne soient sessiles ; on

les dit :

• imparipennées, si le pétiole principal se termine par une foliole ;

• paripennées, si le rachis est terminé par une vrille ou une pointe ;

Si le pétiole principal subit plusieurs ramifications successives, on parle alors de feuilles bipennées, tripennées...

Les feuilles composées palmées présentent des folioles en nombre impair, toutes rattachées en un même

point du pétiole, comme chez le Lupin, le Marronnier.

Les feuilles pédalées présentent un pétiole qui se divise en trois pétiolules dont les deux latéraux se

ramifient à leur tour deux fois, chaque pétiolule se terminant par une foliole.

La forme des folioles est aussi variable que celles des feuilles.

Caractérisation des feuilles selon leur nervation et leur marge

Caractérisation des feuilles selon la forme du sommet et la base du limbe

Symétrie foliaire

La feuille présente généralement deux moitiés symétriques

séparées par la nervure principale ou médiane.

En l'absence de plan de symétrie (si les deux moitiés ne sont pas

superposables), la feuille est dite asymétrique comme chez certains

Ormes. |

Feuille asymétrique d'Orme

|

|

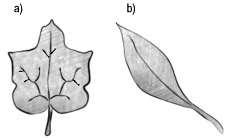

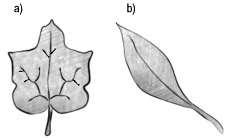

Polymorphisme foliaire chez le Lierre :

a) feuille de rameau stérile, b) feuille de rameau fertile |

Polymorphisme foliaire ou hétérophyllie

Lorsqu'une plante possède des feuilles de différents types au niveau

d'un même individu, il y a polymorphisme foliaire. Celui-ci est

dit vrai si les feuilles d'un individu adulte présentent

des formes différentes, comme les feuilles des rameaux fertiles et stériles du Lierre grimpant.

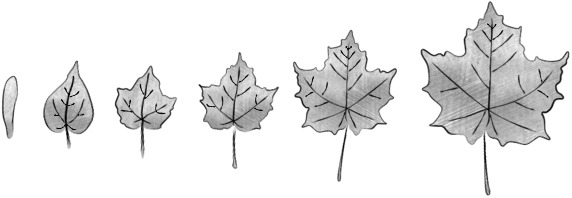

Les feuilles apparues à divers moments du développement de la plante

peuvent aussi présenter un aspect différent les unes des autres. On

distingue ainsi les toutes premières feuilles d'une plantule, les cotylédons,

immédiatement suivies des feuilles juvéniles, généralement

différentes de celles de la plante adulte. |

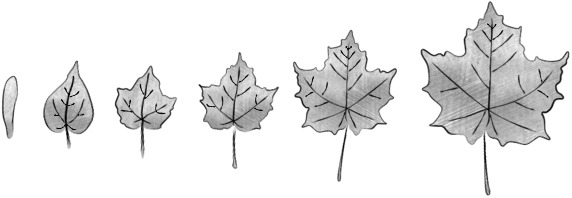

Polymorphisme foliaire chez l'Érable à différents moments du

développement de la plante : de gauche à droite, un cotylédon, les feuilles

juvéniles et les feuilles adultes

|

Adaptations biologiques et écologiques de la feuille

Certaines contraintes du milieu ou l'accomplissement de

fonctions spécifiques engendrent d'autres adaptations morphologiques des feuilles.

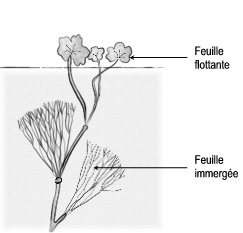

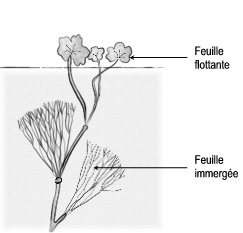

On appelle par exemple feuilles laciniées, le limbe réduit

aux seules nervures chez certaines plantes aquatiques comme la

Renoncule aquatique. |

Feuilles immergées laciniées et feuilles flottantes

normales chez la renoncule aquatique |

|

D'autres adaptations sont dictées par les carences en eaux induites

par un milieu sec.

Ainsi, les sclérophytes ou xérophytes présentent des feuilles en forme

d'aiguilles visant à diminuer la transpiration. C'est le cas de beaucoup

de Gymnospermes comme le Pin.

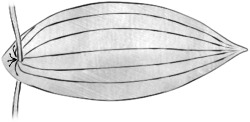

Chez les plantes grasses, les feuilles deviennent charnues et forment

ainsi des réserves d'eau comme chez les Aloès et de nombreuses

Crassulacées.

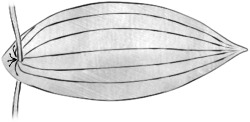

Le stockage de réserves alimentaires peut se faire au niveau de feuilles charnues de réserve présentes dans le bulbe de nombreuses plantes,

comme l'Ail, l'Oignon, la Tulipe, le Lis... |

Les plantes grimpantes présentent fréquemment des feuilles

transformées partiellement ou entièrement en vrilles, leur permettant

ainsi de se fixer à un support.

C'est notamment le cas chez le Pois, la Vesce, la Gesse sans feuilles, ou

encore chez la Clématite où les organes volubiles sont les pétioles et pétiolules persistant après la chute des folioles. |

Pétiole volubile de Clématite |

|

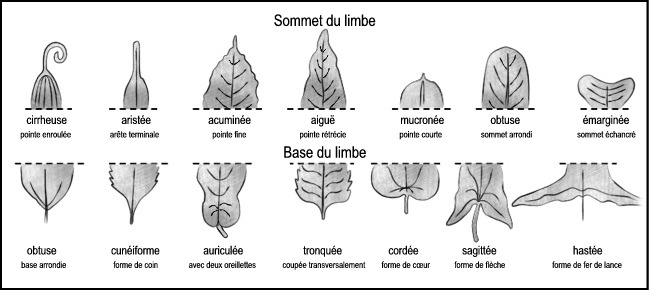

Les feuilles peuvent aussi donner naissance à des épines.

Chez le Houx, la marge des feuilles porte des épines foliaires, situées

à l'extrémité des nervures.

L'Épine-vinette ou Berbéris voit les feuilles des rameaux principaux se

transformer entièrement en épines

tandis que les rameaux axillaires

présentent des feuilles normales mais au développement réduit.

On peut aussi distinguer les feuilles en fonction de la présence ou

l'absence de poils :

Ainsi, il existe des feuilles :

• glabres, dépourvues de poils ;

• glabrescentes, presque glabres ;

• pubescentes, aux poils fins, espacés, mous et courts ;

• soyeuses, à poils fins et doux ;

• hispides, aux poils longs, raides et quasiment piquants ;

• veloutées, à poils courts, serrés comme du velours ;

• tomenteuses, couvertes d'un feutrage de poils densément

enchevêtrés.

Distribution des feuilles sur la

tige

Selon le nombre de feuilles insérées au niveau d'un nœud, on

distingue les feuilles isolées, opposées ou verticillées.

|

La répartition des feuilles isolées sur la tige

s'effectue selon deux ou plusieurs files longitudinales.

On parle de feuilles spiralées ou alternes.

Les feuilles sont :

• distiques si elles sont disposées sur deux files

longitudinales comme chez les Poacées ;

• tristiques si elles sont insérées sur trois rangées

longitudinales comme chez les Cypéracées.

|

Feuilles alternes distiques d'un Orme

|

|

Feuilles opposées décussées de Coléus

|

Les feuilles opposées sont insérées par deux au niveau d'un

même nœud, aux extrémités d'un

diamètre de tige

Elles sont décussées si chaque paire de feuilles opposées forme un angle droit avec celles des nœuds les plus

proches comme chez l'Asclépiade, chez les Lamiacées dont la Menthe

et le Coléus. |

Les feuilles verticillées sont

insérées par plus de deux au niveau d'un même nœud :

• trois chez le Laurier-rose ;

• quatre chez la Parisette... |

Feuilles verticillées par trois du Laurier-rose |

|

Suivant la relation qui unie le limbe de la feuille et la tige, on distingue des :

• feuilles embrassantes ou amplexicaules, lorsque la base des feuilles sessiles entoure plus ou moins la tige (feuille embrassante de Laiteron) ;

• feuilles perfoliées, c'est à dire feuilles sessiles dont la

base du limbe entoure entièrement la tige, qui semble de ce

fait traverser la feuille comme chez l'Uvulaire grandiflore ;

• feuilles connées, feuilles opposées dont la base se soude de

part et d'autre de la tige comme chez Silphium perfoliatum ;

• feuilles décurrentes, feuilles sessiles dont le limbe se

prolonge sur l'entre-nœud inférieur de la tige.

|

|

Feuille perfoliée d'Uvulaire grandiflore |

Feuilles connées de Silphium perfoliatum |

|

|

|

Références bibliographiques

BILLY C., 1991. Glossaire de botanique. Éd. Lechevalier.

BINET J., BRUNEL J.-P., 1968. Physiologie végétale. Tome III. Éd. Doin, Paris.

BINET J., BRUNEL J.-P., 1967. Physiologie végétale. Tome I. Éd. Doin, Paris.

BOULARD B., 1993. Dictionnaire de botanique. Éd. Ellipses marketing.

CAMEFORT H., 1977. Morphologie des végétaux vasculaires. Cytologie, anatomie, adaptations. Éd.

Doin, Paris.

CHADEFAUD M., EMBERGER L., 1960. Traité de botanique. Tome I et II. Éd. Masson.

DEMALSY-FELLER P. et M.-J., 1990. Les plantes à graines. Structure, biologie, développement. Éd. Armand Colin, Paris.

DEYSSON G., 1978. Cours de botanique générale. Tome II : Organisation et classification des plantes vasculaires. Première partie : organisation générale.

SEDES, Paris.

GAUSSEN H., LEROY J.-F., OZENDA P., 1982. Précis de botanique. Tome II : végétaux supérieurs. Éd. Masson, Paris.

GAYRAL P., VINDT J., 1961. Anatomie des végétaux vasculaires. Éd. Doin, Paris.

GUIGNARD J.-L., 2001. Abrégé de botanique. Éd. Masson.

GUINOCHET M., 1965. Notions fondamentales de botanique générale. Éd. Masson, Paris.

GORENFLOT R., 1998. Biologie végétale. Plantes supérieures : appareil végétatif. Éd. Masson, Paris.

GORENFLOT R., 1997. Biologie végétale. Plantes supérieures : appareil reproducteur. Éd. Masson, Paris.

HELLER R., ESNAULT R., LANCE C., 1995. Physiologie végétale. Tome II : développement. Éd. Masson, Paris.

LÜTTGE U., KLUGE M., BAUER G., 2002. Botanique. Traité fondamental. Éd. Tech et Doc Lavoisier.

MAROUF A., 2000. Dictionnaire de botanique. Éd. Dunod.

NULTSCH W., 1998. Botanique générale. Éd. De Bœck Université.

OZENDA P., 2000. Les végétaux. Organisation et diversité biologique. Éd.

Dunod, Paris.

VALLADE J., 1999. Structure et développement de la plante. morphogenèse et biologie de la reproduction des Angiospermes. Éd.

Dunod, Paris.

|

|

|

|

|

|

|

|

|