|

|

|

La tige : Introduction

La tige est un organe habituellement aérien, portant des extensions généralement aplaties,

les feuilles. Sa croissance s'effectue dans le sens opposé à l'attraction terrestre (géotropisme négatif) et vers la

lumière (phototropisme positif).

Les tiges se caractérisent par la présence des nœuds et des entre-nœuds.

Leur taille ainsi que leur diamètre sont très variables

Les tiges aériennes

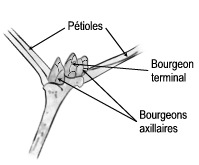

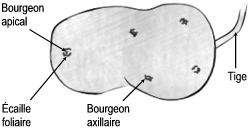

Les tiges aériennes sont formées d'un axe dressé dont l'extrémité porte un bourgeon terminal.

La jonction de la tige avec la racine s'effectue au niveau du collet.

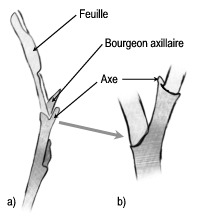

Les feuilles s'insèrent au niveau des nœuds, eux-mêmes séparés par les entre-nœuds.

La tige est simple ou ramifiée ; les rameaux se développent alors à partir des bourgeons axillaires situés à

l'aisselle des feuilles.

On distingue les tiges herbacées, minces et flexibles et les tiges ligneuses, généralement plus robustes.

La plupart des végétaux ont des tiges pleines mais certains présentent des tiges creuses ou fistuleuses

comme chez les Poacées et les Apiacées.

Les tiges présentent en général une section circulaire.

|

Dans certains cas, celle ci peut être :

• triangulaire (famille des Cypéracées) ;

• quadrangulaire (famille des Lamiacées) ;

• pentagonale (famille des Cucurbitacées).

Le contour peut être régulier mais également présenter un relief particulier :

• tige cannelée (famille des Apiacées) ;

• tige ailée (famille des Fabacées).

La surface des rameaux de nombreuses plantes ligneuses peut également être parsemée

de lenticelles.

Coupes transversales de différents types de tiges

|

Les bourgeons

On distingue les bourgeons axillaires et les bourgeons adventifs,

les premiers étant toujours formés à l'aisselle des feuilles tandis que les seconds peuvent apparaître en diverses

positions :

• autour de cicatrices ;

• sur des feuilles ;

• sur des racines (on parle alors de drageons).

On distingue aussi bourgeons en activité et bourgeons dormants,

la période de dormance pouvant varier d'un hiver à plusieurs années.

Enfin, les bourgeons différent en fonction de leur produit : il existe

ainsi des bourgeons à feuilles et des bourgeons à fleurs ; les premiers, petits et effilés

donnent naissance aux rameaux feuillés tandis que les seconds, plus gros et renflés produisent les rameaux florifères.

Les ramifications

| De même que les racines,

les tiges se ramifient, formant ainsi des ramifications de premier, deuxième et troisième

ordre et ainsi de suite.

Ces ramifications correspondent aux rameaux formés à partir des bourgeons axillaires.

On distingue deux principaux modes de ramification :

• La ramification monopodiale ou en grappe,

caractérisée par la croissance indéfinie du bourgeon principal ;

c'est le cas par exemple chez le Cerisier ou le Hêtre.

Ramification monopodiale ou en grappe chez le Cerisier :

le bourgeon terminal qui persiste permettra l'allongement du rameau au printemps suivant

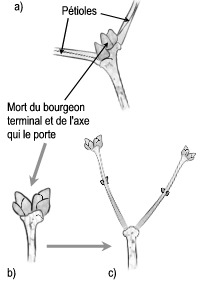

• La ramification sympodiale ou en cyme provient de la disparition du bourgeon terminal par

épuisement, avortement ou formation de vrille, inflorescence ou fleur ;

la croissance continue suivant l'axe initial à partir d'un bourgeon latéral qui produit un nouveau rameau.

On distingue deux types de cymes suivant la disposition des feuilles sur les rameaux :

|

• Les cymes unipares apparaissent chez les plantes à feuilles alternes comme le

Saule, le Tilleul ou le Noisetier ;

Cyme unipare chez le Saule rigide : a) le bourgeon axillaire supérieur hiverne et prendra la relève du bourgeon

terminal dont l'axe persiste à coté de ce bourgeon axillaire ; b) la même extrémité de tige, au cours de l'été suivant : le bourgeon

axillaire supérieur a produit un rameau à la base duquel se retrouve l'axe du bourgeon mort l'année précédente

• Les cymes bipares sont spécifiques des plantes à feuilles opposées comme le

Lilas.

Développement d'une cyme bipare de Lilas : a) le bourgeon terminal épuisé est mort, b) le même rameau après

la chute des feuilles et c) un an plus tard, les deux bourgeons axillaires ont produit un rameau dont le bourgeon terminal est mort à son tour

|

|

Les adaptations des tiges

Port des plantes

On observe trois types de ports caractéristiques, permettant de différencier les plantes dressées, grimpantes ou rampantes :

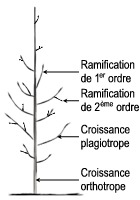

• Les plantes dressées ;

Elles sont caractérisées par une croissance verticale (orthotrope) pour l'axe

principal et par une croissance oblique (plagiotrope) pour les ramifications.

Parmi ces plantes, on distingue les plantes herbacées dont la croissance est

limitée par l'absence de tissus de soutien et les plantes ligneuses plus robustes, regroupant arbres, arbustes

et arbrisseaux.

|

Ramification de premier et deuxième ordre sur la tige et sens de la croissance

|

• Les plantes grimpantes, plantes volubiles et lianes ;

Les plantes grimpantes présentent des adaptations morphologiques leur

permettant de se fixer sur un support, notamment grâce à des racines adventives comme les racines crampons du

Lierre, par des rameaux munis d'ampoules adhésives chez la Vigne vierge, ou par des vrilles, d'origine caulinaire

chez la Vigne, ou foliaire chez la Vesce ou la Gesse.

Les plantes volubiles grimpent en s'enroulant autour du support comme le Liseron des haies, le Liseron des champs ou le Houblon.

Les lianes appartiennent à l'une ou l'autre des deux catégories précédentes mais sont généralement lignifiées comme la Clématite, le

Lierre et le Chèvrefeuille.

• Les plantes rampantes.

Ce sont des plantes dont les tiges sont couchées sur le sol comme chez le Lierre

terrestre, le Trèfle rampant ou le Trèfle blanc.

Certaines plantes acaules ou à tige principale dressée peuvent produire des racines latérales rampantes, appelées stolons,

capables de s'enraciner et de produire de nouveaux pieds, contribuant ainsi à la multiplication végétative de l'espèce.

C'est le cas chez le Fraisier, la Violette, la Potentille ansérine, la Piloselle...

Adaptations biologiques

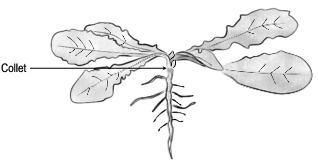

Certaines plantes, dites acaules, sont caractérisées par des entre-nœuds

très courts. La plante semble dès lors dépourvue de tige et dotée uniquement d'une rosette de feuilles.

C'est le cas du Pissenlit, de la Pâquerette...

Les plantes bisannuelles (dont le cycle reproductif s'étale sur deux années) présentent souvent la première année

une telle rosette de feuilles et l'année suivante une tige florifère classique comme chez la Carotte, l'Onagre, la

Molène...

Rosette de feuilles de Pissenlit

On observe aussi parfois des tiges charnues : renflées, généralement

chlorophylliennes (et donc vertes), elles permettent de stocker de grandes quantités d'eau.

Enfin, certains rameaux peuvent se transformer en épines comme chez l'Aubépine ou

présenter une adaptation à la flottaison comme chez les lentilles d'eau...

Les tiges souterraines

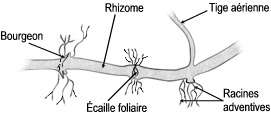

Elles sont caractérisées par la présence de nœuds et

par leur rôle d'organes de réserves.

On distingue :

• Les rhizomes caractérisés par la présence de bourgeons, qui donnent

naissance à des tiges aériennes ; ils portent également des écailles et des racines adventives.

On les rencontre souvent chez les monocotylédones (comme le Muguet), moins chez les dicotylédones

(comme la Menthe)

|

Rhizome de menthe |

|

|

|

• Les tubercules sont des portions d'organes hypertrophiées accumulant des substances de

réserve ;

chez la Pomme de terre, les tubercules permettent le stockage de l'amidon.

Ils portent des bourgeons au niveau des écailles.

|

Tubercule de Pomme de terre |

|

• Les bulbes parmi lesquels on distingue les bulbes solides ou cormes

comme chez le Crocus et les bulbes feuillés comprenant

les bulbes écailleux comme chez le Lis et les bulbes tuniqués comme chez la Tulipe.

Section longitudinale d'un bulbe solide de Crocus |

Bulbe écailleux du Lis |

Section longitudinale d'un bulbe tuniqué de Tulipe |

|

|

|

Références bibliographiques

BILLY C., 1991. Glossaire de botanique. Éd. Lechevalier.

BINET J., BRUNEL J.-P., 1968. Physiologie végétale. Tome III. Éd. Doin, Paris.

BINET J., BRUNEL J.-P., 1967. Physiologie végétale. Tome I. Éd. Doin, Paris.

BOULARD B., 1993. Dictionnaire de botanique. Éd. Ellipses marketing.

CAMEFORT H., 1977. Morphologie des végétaux vasculaires. Cytologie, anatomie, adaptations. Éd.

Doin, Paris.

CHADEFAUD M., EMBERGER L., 1960. Traité de botanique. Tome I et II. Éd. Masson.

DEMALSY-FELLER P. et M.-J., 1990. Les plantes à graines. Structure, biologie, développement. Éd. Armand Colin, Paris.

DEYSSON G., 1978. Cours de botanique générale. Tome II : Organisation et classification des plantes vasculaires. Première partie : organisation générale.

SEDES, Paris.

GAUSSEN H., LEROY J.-F., OZENDA P., 1982. Précis de botanique. Tome II : végétaux supérieurs. Éd. Masson, Paris.

GAYRAL P., VINDT J., 1961. Anatomie des végétaux vasculaires. Éd. Doin, Paris.

GUIGNARD J.-L., 2001. Abrégé de botanique. Éd. Masson.

GUINOCHET M., 1965. Notions fondamentales de botanique générale. Éd. Masson, Paris.

GORENFLOT R., 1998. Biologie végétale. Plantes supérieures : appareil végétatif. Éd. Masson, Paris.

GORENFLOT R., 1997. Biologie végétale. Plantes supérieures : appareil reproducteur. Éd. Masson, Paris.

HELLER R., ESNAULT R., LANCE C., 1995. Physiologie végétale. Tome II : développement. Éd. Masson, Paris.

LÜTTGE U., KLUGE M., BAUER G., 2002. Botanique. Traité fondamental. Éd. Tech et Doc Lavoisier.

MAROUF A., 2000. Dictionnaire de botanique. Éd. Dunod.

NULTSCH W., 1998. Botanique générale. Éd. De Bœck Université.

OZENDA P., 2000. Les végétaux. Organisation et diversité biologique. Éd.

Dunod, Paris.

VALLADE J., 1999. Structure et développement de la plante. morphogenèse et biologie de la reproduction des Angiospermes. Éd.

Dunod, Paris.

|

|

|

|

|

|

|